Die Agenda 2030 und ihre 17 Nachhaltigkeitsziele

Die Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung wurde am 25. September 2015 auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen von 193 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt unterzeichnet. Kernstück der Agenda sind ihre 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung (englisch: Sustainable Development Goals, kurz SDGs). Bis 2030 sollen unter anderem Hunger und Armut beendet, Ungleichheiten bekämpft, Wohlstand für alle gefördert, Lebensweisen weltweit nachhaltig gestaltet, ökologische Grenzen der Erde respektiert, Menschenrechte geschützt und globale Partnerschaften aufgebaut werden. Die Agenda 2030 ist somit ein Weltzukunftsvertrag.

Die Agenda 2030 markiert auch wichtige Perspektivenwechsel. Sie verbindet ökonomische, ökologische und soziale Entwicklungsaspekte miteinander, verpflichtet alle Länder der Erde gleichermaßen und unterstreicht die gemeinsame Verantwortung aller Akteur*innen: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und jedes einzelnen Menschen.

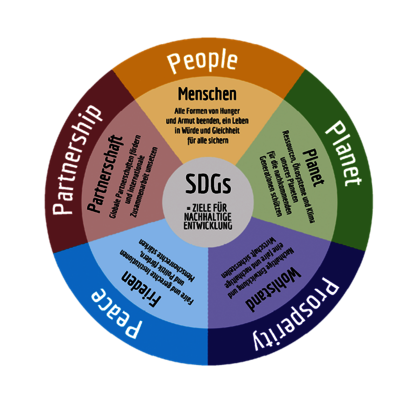

Die 17 Nachhaltigkeitsziele enthalten unterschiedlich viele Unterziele, insgesamt 169. Handlungsleitend für die Umsetzung sollen die in der Präambel genannten fünf Prinzipien sein: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft (englisch: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership – „5 Ps“). Sie sollen auch die Zusammenhänge zwischen den Zielen verdeutlichen.

Bei Unterzeichnung wurde beschlossen, dass Adaption und Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele auf nationaler Ebene stattfinden. Eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie ist dafür in Deutschland und vielen anderen Staaten das zentrale Instrument. Den Umsetzungsprozess kann eine Regierung jedoch nicht allein bewältigen: auch die politisch Verantwortlichen der subnationalen Ebene müssen am selben Strang ziehen. So spielen in Deutschland Länderstrategien und Lösungsansätze auf kommunaler Ebene eine wichtige Rolle. Jeder Staat ist zudem gefordert, den umfassenden und verantwortlichen Dialog aller Akteur*innen zu ermöglichen.

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

Deutschland hat zugesagt, die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung im eigenen Land umzusetzen und auch andere Länder dabei zu unterstützen. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung bildet für dieses Vorhaben die Grundlage. Erstmals beschlossen wurde eine Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland im Jahr 2002. Nachdem die Weltgemeinschaft 2015 die Agenda 2030 mit ihren 17 globalen Zielen verabschiedet hat, wurde auch die deutsche Strategie darauf ausgerichtet. Für jedes SDG werden konkrete Ziele und Indikatoren, die die Umsetzung monitoren, genannt.

Nachhaltige Entwicklung ist eine fortwährende Aufgabe. Daher wird die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie alle vier Jahre von der Bundesregierung überarbeitet. Die aktuelle Fassung wurde im März 2021 veröffentlicht. Die Strategie umfasst sechs Transformationsbereiche, die jeweils mehrere Nachhaltigkeitsziele gleichzeitig betreffen:

1. Menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit

2. Energiewende und Klimaschutz

3. Kreislaufwirtschaft

4. Nachhaltiges Bauen und Verkehrswende

5. Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme

6. Eine schadstofffreie Umwelt

Damit werden Bereiche ausgewiesen, die zentrale globale Herausforderungen gemeinsam umfassen und eines kohärenten politischen Vorgehens bedürfen.

Eine weitere Neuerung in der aktuellen Fassung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sind die sogenannten Off-track-Indikatoren, die aufzeigen, wo die Ziele bis 2030 voraussichtlich nicht erreicht werden. Derzeit befindet sich die Fassung von 2021 in der Überarbeitung.

Seit der ersten Veröffentlichung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie in 2002 trägt der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) zur Weiterentwicklung der Strategie bei. Ihm gehören 15 Personen des öffentlichen Lebens an. Die Aufgaben des Rates sind die Entwicklung von Beiträgen für die Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die Benennung von konkreten Handlungsfeldern und Projekten sowie Nachhaltigkeit zu einem wichtigen öffentlichen Anliegen zu machen. Der RENN e.V. arbeitet weiterhin eng mit dem RNE zusammen.

Mit der Neuauflage 2016 kamen wichtige Dialogformate hinzu, die den bundesweiten Austausch und die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Akteur*innen fördern und die Umsetzung der Strategie voranbringen sollen. Dazu gehört z.B. das Forum Nachhaltigkeit, das dem Austausch der Bundesregierung mit zentralen gesellschaftlichen Akteur*innen dient oder die Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030, die darauf abzielt, die Stimme der Wissenschaft in der Nachhaltigkeitspolitik zu stärken und Impulse für die Umsetzung der Agenda 2030 zu geben.

Die Nachhaltigkeitsstrategien der Länder

In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie spielen die Länder eine wichtige Rolle. Über den sogenannten Bund-Länder-Erfahrungsaustausch zu nachhaltiger Entwicklung tauschen sich Bund und Länder unter Vorsitz des Bundeskanzleramtes und des Vorsitzlandes der Ministerpräsidentenkonferenz regelmäßig über aktuelle Themen nachhaltiger Entwicklung aus. Durch die föderale Struktur ist die Umsetzung wichtiger Ziele, wie z.B. zur Bildung, Sache der Länder. Wie sie diese umsetzen bleibt den Zuständigen vor Ort überlassen. Die Mehrzahl der Länder greift dabei auf eine übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie zurück.

Einen wichtigen Meilenstein in der Bund-Länder-Zusammenarbeit stellt die im Juni 2019 veröffentlichte Bund-Länder-Erklärung „Gemeinsam für eine nachhaltige Entwicklung – in Verantwortung für eine gute Zukunft in Deutschland, Europa und der Welt“ dar. In ihr wurde festgelegt, dass der Kompass für das politische Handeln in Bund und Ländern die Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung sind, so wie sie in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie enthalten sind.

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat sich vorgenommen, „Nachhaltigkeit als Markenzeichen“ des Landes zu etablieren. Die Landesregierung hat dazu schon 2007 eine Nachhaltigkeitsstrategie ins Leben gerufen, genannt: „N!-Strategie“. Sie ist eine Plattform für Land, Kommunen, Wirtschaft und Gesellschaft und wird regelmäßig weiterentwickelt. Stand und Fortschritte werden in einem Nachhaltigkeitsbericht aller Ressorts und alle zwei Jahre in einem Indikatorenbericht veröffentlicht. Seit 2019 orientiert sich letzterer an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen.

- Derzeitige Schwerpunkte sind Klima und Energie, nachhaltiger Konsum, Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Produktion.

- Zielgruppenspezifische Initiativen unterstützen die nachhaltige Entwicklung in Kommunen und Wirtschaft und binden die Jugend mit ein.

- Stakeholderdialoge zu den Themen „Nachhaltig Gut Leben“ und „Nachhaltige Digitalisierung“ dienen einer breiten Meinungsbildung zu aktuellen Themen

- Arbeitsgruppen des Nachhaltigkeitsbeirats initiieren Projekte, erarbeiten Empfehlungen und Stellungnahmen.

- Federführend: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg mit der Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie.

Bayern

2022 wurde die überarbeitete und weiterentwickelte Bayerische Nachhaltigkeitsstrategie vom Ministerrat beschlossen. Als Basis werden die 17 Nachhaltigkeitsziele, das Kernstück der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, herangezogen. Für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie wurden u.a. die Ergebnisse des Bürgergutachtens "2030. Bayern, Deine Zukunft" herangezogen.

- Basis der Bayerischen Nachhaltigkeitsstrategie sind die 17 globalen Nachhaltigkeitszielen der der UN-Agenda 2030.

- Das Bayerische Landesamt für Umwelt legt zusätzlich Umweltindikatoren vor. Im August 2021 veröffentlichte das Bayerische Landesamt für Statistik zudem den ersten Indikatorenbericht zur nachhaltigen Entwicklung.

- Federführend ist das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

Berlin

Das Land Berlin hat aktuell noch keine Nachhaltigkeitsstrategie.

In den Senatsverwaltungen wurde ein sogenanntes Eckpunktepapier 2022/2023 erarbeitet. Dieses wird von einem Begleitausschuss bearbeitet, den die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt einberufen hat. Seit Sommer 2024 besteht eine Umsetzungsallianz. Deren Mitglieder sollen ehrenamtlich Synergien erzeugen und neue, kooperative Lösungen und Projekte mit und durch die Stadtgesellschaft initiieren. Bis zum Jahresende 2025 soll die Berliner Nachhaltigkeitsstrategie ausgearbeitet werden. Dazu hat das Land Berlin die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in Berlin-spezifische Cluster überführt – die Transformationsfelder. Dies erleichtert es, den Fokus auf wesentliche Herausforderungen zu schärfen und Umsetzungskräfte zu bündeln. Das Engagement der Berliner Bezirke zur Umsetzung der Agenda 2030 und der 17 Ziele ist vielfältig. Von Herbst 2022 bis Frühjahr 2023 wurde das Projekt Global Nachhaltige Bezirke Berlin durchgeführt, um eine Bestandsaufnahme der Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele und ihrer strategischen Verankerung in den zwölf Berliner Bezirken vorzunehmen. Darin wurden die Aktivitäten und strategischen Handlungsfelder der Bezirksämter analysiert sowie ausgewählte Konzepte und Leuchtturmprojekte herausgestellt. Die Dokumentation stellt damit eine Grundlage für die Entwicklung der Berliner Nachhaltigkeitsstrategie dar.

Quellen:

Brandenburg

Aufbauend auf den Strategien von 2014 und 2019 hat die Brandenburger Landesregierung nach einem einjährigen, teils öffentlichen Diskussionsprozess im März 2024 die neue „Nachhaltigkeitsstrategie für das Land Brandenburg (Landesnachhaltigkeitsstrategie)“ beschlossen. Sie orientiert sich an den 17 globalen Zielen der Agenda 2030.

Diese Strategie ist in erster Linie eine Strategie von und für die Landesregierung, soll aber auch Orientierungsrahmen für Kommunen sein und von der Zivilgesellschaft mit ihrer breiten Akteurslandschaft getragen werden.

Brandenburgs Strategie ist durch Schwerpunktbereiche und Handlungserfordernisse für nachhaltiges Handeln strukturiert.

- Die fünf Schwerpunktbereiche umfassen jeweils mehrere SDGs und betonen dadurch Wechselwirkungen und Synergien. Sie beinhalten bereits existierende und wie auch geplante Aktivitäten und Maßnahmen des Landes Brandenburg, die im fachstrategischen Kontext zur Umsetzung der SDGs beitragen. Die Schwerpunktbereiche lauten: „natürliche Lebensgrundlagen, Umwelt und Natur“, „Wirtschaft, Arbeit und Innovation“, „Soziale Gerechtigkeit, Zusammenhalt und Inklusion“, „Bildung und Lebenslanges Lernen“ sowie „Gesundheit, Pflege und Prävention“.

- Darüber hinaus wurden Handlungsbedarfe identifiziert. Um diese zu adressieren, werden weitere Maßnahmen (wie Strategien, Konzepte, Programme, Leitlinien, Aktionspläne) benannt.

- Als wesentliches Steuerungsinstrument gehören zu den Zielen 36 teils quantitative, teils qualitative Indikatoren. Mit ihnen wird deutlich, wo das Land Brandenburg steht und wohin es gelangen will.

- Federführend für die Nachhaltigkeitsstrategie und den Nachhaltigkeitsbeirat ist die Staatskanzlei des Landes Brandenburg, hier das Referat Regierungsplanung, Koordinierung Hauptstadtregion und Regionalentwicklung. Die Federführung für allgemeine Fragen der Nachhaltigen Entwicklung hat das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, hier das Referat Klimaschutz, Nachhaltigkeit.

Bremen

Der Stadtstaat Bremen hat aktuell noch keine Nachhaltigkeitsstrategie.

Hamburg

Der Hamburger Senat hat 2017 mit der Drucksache „Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in Hamburg“ einen Fahrplan beschlossen. Zum einen beinhaltet er eine Bestandsaufnahme: Wo stimmt die Senatspolitik schon mit den Zielsetzungen der Agenda 2030 überein. Zum anderen werden Schwerpunkte benannt und wie an ihnen weitergearbeitet werden soll.

- Die Schwerpunkte sind Umwelt und Stadt, nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik, Teilhabe und sozialer Zusammenhalt, Bildung und Wissenschaft.

- Einzelne Projekte: In Oberbillwerder, im Hamburger Osten, soll zum Beispiel gezeigt werden, wie integrierte Stadtentwicklung funktioniert. Und: Hamburg kauft immer grüner ein. Die Einkäufer*innen der Stadt berücksichtigen bei der Auswahl von Dienstleistungen oder Produkten Nachhaltigkeit. So dürfen etwa Einweggeschirr oder chlorhaltige Putzmittel nicht eingesetzt werden. Auch Veranstaltungen auf städtischen Flächen werden nachhaltig. Neben ambitionierten Klimaschutzzielen für die gesamte Stadt strebt Hamburg für die eigene Landesverwaltung bis 2030 Klimaneutralität an.

- Federführend: Ein behördenübergreifender Arbeitskreis SDG fungiert als Koordinationsgremium, in dem alle Fachbehörden vertreten sind. Das Nachhaltigkeitsforum Hamburg (NFH), ein Bündnis aus mehr als zwanzig zivilgesellschaftlichen Organisationen, begleitet den Nachhaltigkeitsprozess.

Hessen

2018 feierte die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen ihr zehnjähriges Jubiläum – Anlass für die Hessische Landesregierung, ihre bisherige Arbeit von externen Nachhaltigkeitsexpert*innen in einem Peer Review analysieren und Empfehlungen für die zukünftige Ausrichtung erarbeiten zu lassen.

- Hessens Strategie hat 13 Ziele, die sich auf die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beziehen. Wie gut Hessen bei der nachhaltigen Entwicklung vorankommt, wird regelmäßig anhand von festgelegten Indikatoren überprüft.

- Die Schwerpunkte sind Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Biologische Vielfalt, Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Nachhaltige Lebensstile, Nachhaltiger Konsum sowie den Begriff Nachhaltigkeit für die Bürger*innen verständlich und im Alltag greifbar zu machen.

- Federführend ist die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie, angesiedelt im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat.

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet seine Zukunftsstrategie auf Basis der 17 globalen UN-Nachhaltigkeitsziele. Im Frühjahr 2021 hat der Zukunftsrat, ein ehrenamtliches Gremium aus 49 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Handlungsempfehlungen mit dem Titel: „Unsere Zukunft ist jetzt – Für ein nachhaltiges, digitales und gemeinwohlorientiertes MV“ vorgelegt. Auch Ideen der Online-Bürgerbeteiligung „MV 2030 mitdenken“ sind eingeflossen. Die Landesregierung, der Landtag und die Zivilgesellschaft – sie alle arbeiten nun gemeinsam an Schritt en zur Umsetzung.

- Der Zukunftsrat empfiehlt 3 Weichenstellungen: Nachhaltigkeit zum verpflichtenden Kriterium politischen und institutionellen Handelns machen, Ausbau digitaler Infrastruktur und digitaler Teilhabe forcieren, Gemeinwohlorientierung zum leitenden Prinzip der Daseinsvorsorge machen.

- Handlungsfelder sind unter anderem: Ausbau erneuerbarer Energien, Umsetzung nachhaltiger Landnutzungsformen in Land-, Forst-, Energie- und Tourismuswirtschaft, Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes, Weiterentwicklung ressortübergreifender Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Etablierung einer klimaneutralen Landesverwaltung.

- Federführend: Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern.

Niedersachsen

Niedersachsen hat bereits in den 1990er Jahren Nachhaltigkeit zum Thema der Landespolitik gemacht. Die erste Nachhaltigkeitsstrategie „Umweltgerechter Wohlstand für Generationen“ kam 2008. 2017 wurde sie erneuert, die Landesregierung beschloss die „Nachhaltigkeitsstrategie für Niedersachsen“. Diese orientiert sich an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen und macht 26 Handlungsfelder mit 60 Indikatoren aus. 2020 sind erstmals die Fortschritt e bewertet und in einem Bericht veröffentlicht worden. Parallel wurde der Prozess der gesellschaftlichen Öffnung der Landesstrategie in Richtung Kommunen und Wirtschaft eingeleitet.

- Niedersachsens Strategie setzt drei Schwerpunkte: „Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit“, „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“, „Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen“. Ihnen sind jeweils acht bis zehn konkrete Handlungsfelder zugeordnet.

- Die Handlungsfelder sind zum Beispiel: nachhaltige Finanzpolitik, Fachkräftesicherung, Sicherung des sozialen Zusammenhalts, Integration von Migrantinnen und Migranten, nachhaltige Städtebau- und Wohnungspolitik, nachhaltige Landwirtschaft, Ressourcenschonung, nachhaltige Energieversorgung.

- Federführend ist das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.

Nordrhein-Westfalen

2016 hat die Landesregierung eine Nachhaltigkeitsstrategie für Nordrhein-Westfalen beschlossen, die im Dialog mit Kommunen, Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft entstanden ist. Sie verpflichtete sich damit als erstes Bundesland, die globalen Nachhaltigkeitsziele des New Yorker UN-Gipfels vom September 2015 umzusetzen. Ein wichtiges Instrument dabei: die Nachhaltigkeitsprüfung für Gesetze und Verordnungen, die sich an den Zielen dieser Strategie orientiert. 2020 verabschiedete die Landesregierung eine Weiterentwicklung der Strategie, Titel: „Die globalen Nachhaltigkeitsziele“ konsequent umsetzen“.

- Kernstück der Nachhaltigkeitsstrategie ist ein Set aus 67 konkreten Zielen und Indikatoren. Diese sind eng mit den Zielen auf Bundesebene verzahnt und orientieren sich an den globalen Nachhaltigkeitszielen. Ökologie, Wirtschaft und das soziale Miteinander finden dabei gleichermaßen Berücksichtigung.

- Als Schwerpunkte greift die Strategie 14 besondere Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung für NRW landespolitisch auf und stellt ihre Beiträge zur Erreichung der Ziele der Agenda 2030 dar. Die Strategie wird ergänzt durch die NRW-Nachhaltigkeitsberichterstattung über das Portal www.nachhaltigkeit.nrw.de.

- Federführend ist das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz gehört zu den Vorreitern der Nachhaltigkeit: Schon 1999 forderte der Landtag die Regierung auf, alle zwei Jahre zu berichten, wie die Beschlüsse des UN-Umweltgipfels von Rio de Janeiro 1992 umgesetzt werden. 2001 erschien die erste Nachhaltigkeitsstrategie, die stetig weiterentwickelt und letzthin an die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele angepasst wurde.

- Die Strategie stützt sich auf die sechs Prinzipien, die zwischen Bund und Ländern vereinbart wurden: Nachhaltigkeit als Leitprinzip anwenden, global Verantwortung wahrnehmen, die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, nachhaltiges Wirtschaften stärken, den sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern sowie Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen.

- Schwerpunkte sind unter anderem Reduktion der Treibhausemissionen, Steigerung der Ressourceneffizienz, der Ausbau des ökologischen Landbaus, Minderung der Armutsgefährdungsquote, Bildung für nachhaltige Entwicklung.

- Federführend ist die Staatskanzlei.

Saarland

Die saarländische Landesregierung hat 2016 die Nachhaltigkeitsstrategie „Gemeinsam Verantwortung tragen – für heute und morgen“ verabschiedet. Sie orientiert sich an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen. 2020 wurde beschlossen, sie in einem breiten Bürger*innen-Dialog als „Mitmach-Projekt“ fortzuschreiben. Das Motto „Wir gestalten gemeinsam. Saarland nachhaltig“.

- Die Strategie umfasst die 6 Handlungsfelder „Bildung, Wissen, Innovation“, „Finanzielle Nachhaltigkeit“, „Demografie, nachhaltige Siedlungsentwicklung“, „Klima- und Ressourcenschutz“, „Erhalt / Stärkung des Wirtschafts- und Industriestandortes“ und „Mobilität“.

- Ziele sind beispielsweise „Bildung im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung weiter ausbauen“, „Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“, „Reduktion der Treibhausgasemissionen“.

- Federführend ist das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Zurzeit wird die Nachhaltigkeitsstrategie unter breiter Beteiligung der Bevölkerung mit Fokus auf konkrete Nachhaltigkeitsprojekte fortgeschrieben.

Sachsen

Die Sächsische Staatsregierung hat 2018 die „Nachhaltigkeitsstrategie für den Freistaat Sachsen 2018“ beschlossen, welche von allen Ministerien gemeinsam erarbeitet wurde und gleichermaßen die ökonomische, ökologische und soziale Dimension nachhaltiger Entwicklung umfasst. Sie ist eine Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie von 2013 und berücksichtigt die globalen UN-Nachhaltigkeitsziele. Zielhorizont ist das Jahr 2030. Zahlreiche Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, Unternehmen und Institutionen sind aus einem öffentlichen Beteiligungsverfahren in die Strategie eingeflossen.

- Sachsens Strategie hat neun Handlungsfelder, die bewusst ressortübergreifend angelegt sind.

- Die Handlungsfelder sind Bildung und Wissenschaft; Öffentliche Finanzen; Energie und Klima; Natürliche Lebensgrundlagen und Ressourcenschutz; Städte und Ländlicher Raum; Wirtschaft, Innovation, Fachkräfte; Gesundheit und Lebensqualität; Kulturelle Vielfalt, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit; Internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit.

- Die Koordination liegt beim Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, die Umsetzung erfolgt durch alle Fachressorts.

Sachsen-Anhalt

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat 2011 die erste Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, 2018 wurde sie dann an die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele angepasst. In der Strategie heißt es: „Jede einzelne Bewohnerin und jeder Bewohner des Landes Sachsen-Anhalt soll auf die Frage der Kindeskinder ‘Was hast du damals getan, um die Zukunft unserer Erde positiv zu gestalten?’ mit gutem Wissen und Gewissen antworten können.“

- Die Strategie Sachsen-Anhalts umfasst die Handlungsfelder Finanzpolitik, Demografischer Wandel, Gesundheit, Verringerung der Armut und soziale Absicherung, Wirtschaft, Entwicklung des Arbeitsmarktes, Entwicklung des ländlichen Raumes, Digitalisierung, Umweltallianz, Klima und Energie, Bildung und Wissenschaft, Entwicklungspolitische Leitlinien, Bildung für nachhaltige Entwicklung.

- Schwerpunkte sind beispielsweise: Anteil der armutsgefährdeten Personen mindern, Anteil der ökologischen Landwirtschaft ausweiten, Anteil der Raucherinnen und Raucher senken, Energieeffizienz erhöhen, erneuerbare Energien ausbauen sowie den Wald zu Mischwald umbauen.

- Federführend ist das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie.

Schleswig-Holstein

Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat im März 2016 beschlossen, die Agenda 2030 auf der Landesebene umzusetzen. Mit dem „1. Bericht Schleswig-Holsteins zu den UN-Nachhaltigkeitszielen“ hat die Regierung 2020 den Stand der Nachhaltigen Entwicklung anhand von Indikatoren und Zielmarken transparent gemacht. Dieser Bericht dient zugleich als Grundlage für das weitere Vorgehen: Alle fünf Jahre wird die Entwicklung im Land anhand von 75 Indikatoren gemessen und bewertet, um den Handlungsbedarf festzustellen und Maßnahmen abzuleiten. Eine Landesstrategie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) verankert Lernen im Sinne der BNE in allen Bildungsbereichen, Phasen der Bildungsbiografie sowie in den Aus-, Fort- und Weiterbildungsbildungsprogrammen der Landesverwaltung.

- Schleswig-Holsteins Nachhaltigkeitsbericht führt die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele entlang von acht Handlungsfeldern für das Land zusammen.

- Die Schwerpunkte sind Good Governance und gesellschaftliche Teilhabe, Gesundes Leben, Bildung, Soziale Gerechtigkeit, Infrastruktur und Klimaschutz, Nachhaltiges Wirtschaften und Ressourcenschutz, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Globale Verantwortung.

- Federführend ist das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung zusammen mit der Staatskanzlei.

Thüringen

Die aktuelle Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie wurde im August 2018 verabschiedet. Sie knüpft an die erste Strategie aus dem Jahr 2011 an und orientiert sich an den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen. Eingeflossen sind auch die Ergebnisse eines breiten Dialogs mit der Zivilgesellschaft. Seit Oktober 2024 läuft der grundlegende Fortschreibungsprozess der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie. Die neue Strategie soll Ende 2025 vorliegen.

- Thüringens Strategie umfasst bisher die 5 Schwerpunktfelder: „Bildung und lebenslanges Lernen“, „Klima, Energie und nachhaltige Mobilität“, „Nachhaltiger Konsum und nachhaltiges Wirtschaften“, „Schutz der biologischen Vielfalt“, „Reduzierung von Ungleichheiten“.

- Ziele sind beispielsweise: Ganztagsbetreuung für Vorschulkinder „auf hohem Niveau halten“ und den Schuldenstand je Einwohner*in „verringern“, ebenso die Förderung des ÖPNV und der Ausbau Erneuerbarer Energien. Auch die Artenvielfalt soll erhöht und der Nährstoffeintrag in Gewässer verringert werden.

- Federführend ist das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten.

Weiterführende Informationen zu den Ländernachhaltigkeitsstrategien erhalten Sie auf der Seite der Bundesregierung:

Länder und Kommunen (bundesregierung.de)